玻璃顯色原理與調控技術研究

彩色玻璃在建筑裝飾、電子顯示、光學器件等領域具有廣泛應用,從哥特式教堂的彩繪玻璃窗到智能手機的漸變色后蓋,其色彩呈現背后蘊含著復雜的物理化學機制。玻璃作為以硅酸鹽為主要成分的非晶態固體,本身呈透明狀,其色彩的產生是光與玻璃微觀結構、化學成分相互作用的結果。本文將從顏色的本質屬性出發,系統闡述玻璃顯色的核心機制,并詳解其顏色調控的關鍵技術手段。

一、顏色的科學本質:光、物體與視覺系統的協同作用

顏色并非物體固有的物理屬性,而是可見光、物體材料、人類視覺系統三者共同作用產生的感知現象。要理解玻璃的顯色原理,需先明確光的特性與顏色感知的基本規律。

(一)光的本質與可見光特性

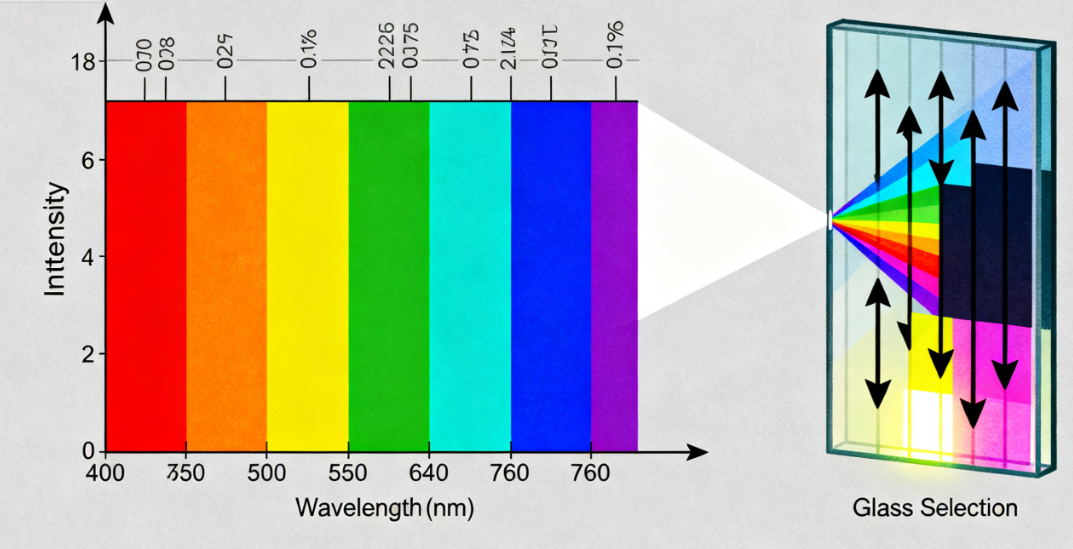

光的本質是一種電磁波,具有波粒二象性,其能量傳播以光子為載體。根據波長差異,電磁波可分為無線電波、紅外線、可見光、紫外線等波段,其中能被人類視覺系統感知的“可見光”波段范圍為400760納米(對應頻率375~750THz)。不同波長的可見光會引發不同的顏色感知:波長620750納米的光被感知為紅色,560590納米為黃色,500560納米為綠色,450480納米為藍色,400450納米為紫色,各波長區間的過渡光則形成橙、青等中間色。

(二)顏色感知的三要素

物體的顏色由“光源照射物體選擇性作用視覺系統接收”三個環節決定,缺一不可:

1.光源照射:提供具有特定波長分布的可見光,如太陽光為全光譜可見光,白熾燈以長波紅光為主,熒光燈則包含較多短波藍光;

2.物體選擇性吸光:物體通過吸收、反射或透射特定波長的光,改變入射光的波長分布——玻璃作為透光材料,其顏色主要由“透射光的波長組成”決定,即玻璃吸收部分波長光后,剩余光透過并進入人眼;

3.觀察者視覺系統:人眼視網膜中的視錐細胞感知可見光,通過視覺神經將信號傳遞至大腦,形成顏色認知。人類約能區分1000萬種顏色,但感知結果受個體生理差異(如色弱、色盲)與環境因素(如背景色對比)影響,具有一定主觀性。

(三)顏色的基本屬性

顏色具有色相、明度、純度三個核心屬性,是描述玻璃色彩特征的關鍵指標:

色相:即色彩的類別,如紅、綠、藍等,由透過玻璃的可見光主波長決定;

明度:指顏色的明亮程度,與透過光的強度正相關,白色玻璃明度最高,黑色玻璃明度最低;

純度(飽和度):指色彩的鮮艷程度,純波長光形成的顏色純度最高,混入其他波長光后純度降低,如純藍色玻璃混入白光后會變為淡藍色。

二、玻璃顯色的四大核心機制

玻璃的顯色源于其內部微觀結構或化學成分對可見光的選擇性作用,根據作用原理的差異,可分為離子選擇性吸收、膠體粒子散射與吸收、電荷遷移躍遷、能帶結構與本征吸收四類核心機制。

(一)離子選擇性吸收機制:過渡金屬離子的光吸收特性

該機制是工業生產中最常用的玻璃顯色方式,核心是通過在玻璃原料中引入過渡金屬離子(如Fe²?、Co²?、Mn³?、Ni²?等),利用其電子結構特性選擇性吸收特定波長的可見光。

過渡金屬離子的核外電子具有未充滿的d軌道,當可見光照射時,電子可在不同能級的d軌道間發生躍遷,躍遷過程需吸收特定能量(對應特定波長)的光子。未被吸收的光子透過玻璃,形成與吸收光互補的顏色。典型案例包括:

鈷離子(Co²?):電子躍遷吸收波長580620納米的橙黃色光,透過光以藍、紫波段為主,使玻璃呈現純凈的藍色(即“鈷藍玻璃”);

二價鐵離子(Fe²?):吸收400500納米的藍、紫波段光,透過光以綠、黃波段為主,玻璃呈綠色;

三價鐵離子(Fe³?):吸收500600納米的黃、綠波段光,透過光以紅、藍波段為主,玻璃呈淺黃色;

錳離子(Mn³?):吸收450550納米的綠、藍波段光,透過光以紅、紫波段為主,玻璃呈紫紅色。

(二)膠體粒子散射與吸收機制:納米顆粒的光學效應

當玻璃內部形成尺寸與可見光波長(400760納米)相近的納米級膠體粒子(如金、銀、銅等金屬膠體)時,粒子會通過“光散射”與“表面等離子體共振”效應改變光的傳播路徑,進而使玻璃呈現顏色。

光散射效應:膠體粒子的尺寸與光波長相當,會導致光的傳播方向發生無規則改變,散射強度與粒子尺寸、光波長密切相關——粒子尺寸越大,對長波長光的散射越強;

表面等離子體共振效應:金屬膠體粒子表面的自由電子會與特定波長的可見光發生共振,導致該波長光的吸收強度顯著增強。

典型案例為“金紅玻璃”:當玻璃中分散直徑50100納米的金膠體粒子時,金粒子表面電子與500550納米的綠、藍光發生共振并強烈吸收,同時散射620700納米的紅光,最終玻璃呈現溫暖的紅色。此外,銀膠體粒子可使玻璃呈黃色或棕色,銅膠體粒子則使玻璃呈紅色或紫色,粒子的濃度與尺寸會進一步影響顏色的深淺與飽和度。

(三)電荷遷移躍遷機制:離子與配位體的電子交換作用

玻璃中的金屬離子會與周圍的“配位體”(如氧原子、氟原子等)形成穩定的配位結構,當電子在金屬離子與配位體之間發生轉移(即“電荷遷移”)時,需吸收特定波長的可見光以提供能量,從而使玻璃產生顏色。

該機制的核心是“配位環境對電荷遷移能量的影響”:金屬離子的種類、價態及配位體的類型、數量,會決定電子轉移所需的能量(對應光的波長)。以鐵離子為例:在硅酸鹽玻璃中,Fe³?與周圍的氧原子形成[FeO?]??配位結構,電子從氧原子(低電勢)向Fe³?(高電勢)轉移時,需吸收400450納米的藍光,剩余光透過玻璃后呈現淺黃色;若玻璃中引入氟離子(F?)替代部分氧原子,配位結構變為[FeO?F?]??,電子轉移所需能量降低,吸收波長紅移至500納米左右,玻璃顏色變為淡綠色。

(四)能帶結構與本征吸收機制:玻璃材料的固有光學屬性

從固體物理角度,玻璃的能帶結構由“價帶”(電子穩定存在的低能量帶)、“導帶”(電子可自由移動的高能量帶)及兩者之間的“禁帶”(無電子存在的能量區間)組成。當光子能量大于禁帶寬度時,價帶電子會被激發至導帶,該過程稱為“本征吸收”,吸收的光子波長由禁帶寬度決定(公式為λ=hc/Eg,其中h為普朗克常數,c為光速,Eg為禁帶寬度)。

普通硅酸鹽玻璃的禁帶寬度約為56電子伏特(eV),對應吸收波長為200250納米(屬于紫外區),可見光可完全透過,故呈透明狀。若通過原料改性(如引入硫化物、硒化物等半導體成分)縮小禁帶寬度,本征吸收會延伸至可見光區,使玻璃呈現顏色:

含硫化鎘(CdS)的玻璃禁帶寬度約為2.4eV,本征吸收波長約為520納米(綠光),透過光以紅、藍光為主,玻璃呈紫紅色;

含硒化鋅(ZnSe)的玻璃禁帶寬度約為2.7eV,本征吸收波長約為460納米(藍光),透過光以紅、綠光為主,玻璃呈黃色。

三、玻璃顏色的調控技術體系

工業生產中,需通過精準調控原料成分、熔制工藝參數及深加工處理,實現玻璃顏色的定制化與穩定性控制。

(一)原料成分調控:著色基礎的精準配置

原料成分是決定玻璃顏色的核心因素,主要通過添加著色劑、調整澄清劑與助熔劑實現調控。

1.著色劑的選擇與用量控制

著色劑以金屬氧化物為主,需根據目標顏色選擇對應的氧化物,并嚴格控制用量:

目標顏色為綠色時,添加氧化亞鐵(FeO,提供Fe²?),用量通常為0.1%0.5%(質量分數),用量過高會導致顏色過深;

目標顏色為紫色時,添加氧化錳(MnO?,高溫下轉化為Mn³?),用量為0.2%0.8%,用量過低則顏色偏淺;

目標顏色為藍色時,添加氧化鈷(CoO,提供Co²?),用量僅需0.01%0.05%,過量會使玻璃呈深藍色甚至黑色。

2.澄清劑與助熔劑的間接調控作用

澄清劑(如三氧化二銻Sb?O?、硫酸鈉Na?SO?)的作用是去除玻璃中的氣泡,助熔劑(如碳酸鈉Na?CO?、硼酸H?BO?)的作用是降低玻璃熔制溫度,二者雖本身不著色,但會通過影響著色離子的價態與分布間接調控顏色:

三氧化二銻(Sb?O?)可與Fe³?發生氧化還原反應,將部分Fe³?還原為Fe²?,使玻璃顏色從淺黃色轉為淺綠色;

硼酸(H?BO?)會改變玻璃的配位環境,使Fe³?的配位結構從[FeO?]??轉為[FeO?]??,電荷遷移吸收波長紅移,玻璃顏色加深。

(二)熔制工藝參數調控:顏色穩定性的關鍵保障

玻璃熔制過程的溫度、時間、氣氛三大參數,會直接影響著色離子的溶解、擴散及價態變化,進而影響顏色的均勻性與穩定性。

1.溫度調控

熔制溫度決定著色離子的溶解速率與膠體粒子的形成狀態:

對于含金屬膠體的玻璃(如金紅玻璃),溫度過低會導致膠體粒子聚集不均,顏色出現斑點;溫度過高則粒子過度生長,散射效應增強,顏色變淺。通常需控制在14501550℃,確保粒子均勻分散(尺寸50100納米);

對于含硒鎘化合物的玻璃,溫度升高會促進硒(Se)、鎘(Cd)的擴散,使硒鎘粒子(如CdSe)均勻分布,顏色更鮮艷,最佳溫度為15001580℃。

2.時間調控

熔制時間影響玻璃的均化程度與著色離子的反應充分性:

時間過短:著色離子溶解不充分,玻璃出現顏色不均;

時間過長:易導致揮發性著色成分(如Se、CoO)流失,顏色變淺。例如,熔制鈷藍玻璃時,最佳時間為46小時,可確保Co²?均勻分散且無明顯揮發。

3.氣氛調控

熔制氣氛(氧化氣氛或還原氣氛)通過改變著色離子的價態實現顏色調控:

氧化氣氛:通入氧氣(O?)或空氣,使著色離子向高價態轉化,如Fe²?被氧化為Fe³?,玻璃從綠色轉為淺黃色;

還原氣氛:通入氫氣(H?)或一氧化碳(CO),使著色離子向低價態轉化,如Fe³?被還原為Fe²?,玻璃從淺黃色轉為綠色。工業中常用“天然氣不完全燃燒”產生還原氣氛,氣氛的氧分壓需精準控制(通常為10??10??atm)。

(三)深加工處理:顏色功能的拓展與優化

通過熱處理、表面處理等深加工技術,可進一步調整玻璃顏色或賦予其特殊色彩效果。

1.熱處理調控

對成型后的玻璃進行退火、淬火或晶化處理,通過改變內部結構影響顏色:

退火處理:緩慢降溫(降溫速率510℃/min)釋放玻璃內部應力,同時促進著色離子的重新分布或微小晶體析出。例如,含氧化鈰(CeO?)的玻璃經400500℃退火后,會析出CeO?微晶,微晶吸收450500納米的藍光,使玻璃呈暖黃色;

淬火處理:快速降溫(降溫速率>100℃/min)抑制晶體析出,使著色離子保持均勻分散狀態,可避免顏色因晶體生長而變淺。

2.表面處理調控

通過鍍膜、涂層等技術在玻璃表面形成光學功能層,賦予玻璃新的顏色特性:

薄膜干涉儀鍍膜:在玻璃表面鍍制單層或多層光學薄膜(如二氧化鈦TiO?、二氧化硅SiO?),利用光的干涉效應改變透過光的波長分布。例如,鍍制TiO?/SiO?多層膜的玻璃,在不同角度下會呈現藍、紫、綠等漸變顏色(即“干涉色”),常用于手機后蓋玻璃;

著色涂層:在玻璃表面涂覆含無機顏料(如氧化鐵紅、鈷藍)的涂層,直接賦予玻璃目標顏色,涂層厚度(通常為520微米)決定顏色深淺,該技術適用于大面積建筑玻璃。

四、彩色玻璃的應用演進與技術前沿

彩色玻璃的應用歷史可追溯至公元前1500年的古代埃及(藍色玻璃珠),中世紀歐洲的哥特式教堂將其推向藝術高峰(如巴黎圣母院的彩繪玻璃窗);進入現代,隨著材料科學與工藝技術的進步,彩色玻璃的應用領域不斷拓展:

建筑領域:用于幕墻玻璃、室內裝飾玻璃,通過顏色調控實現采光與隔熱的平衡;

電子領域:用于智能手機后蓋、顯示器玻璃,通過漸變鍍膜、電致變色等技術提升外觀與功能;

新能源領域:用于光伏玻璃,通過顏色調控(如淺棕色)提升對太陽光的吸收效率;

光學領域:用于濾光片、棱鏡等光學器件,通過精準顏色控制實現特定波長光的篩選。

當前,彩色玻璃技術正朝著“多功能集成”方向發展,如:

電致變色玻璃:通過通電改變著色離子的價態,實現顏色與透明度的動態調控,適用于智能車窗、節能建筑;

光致變色玻璃:通過光照激發離子電子躍遷,實現顏色可逆變化,適用于防眩光眼鏡、智能遮陽玻璃;

復合功能玻璃:結合顏色調控與抗菌、自清潔等功能,如含銀離子的藍色抗菌玻璃,適用于醫療場所。

玻璃的顯色過程是光與物質相互作用的微觀過程,其核心機制涵蓋離子吸收、膠體散射、電荷遷移、能帶吸收四類,而顏色調控則需通過原料、熔制、深加工的協同優化實現。從古代藝術品到現代高科技產品,彩色玻璃的發展不僅反映了人類審美需求的變遷,更體現了材料科學與工藝技術的進步。未來,隨著微納加工、智能控制等技術的融入,彩色玻璃將在更多領域發揮重要作用,為人類生活帶來更豐富的色彩與功能體驗。

▍最新資訊

-

Nature研究突破:WO3基可調彩色電子紙攻克顯示技術瓶頸,像素密度超iPhone15五十倍

隨著虛擬現實(VR)、增強現實(AR)等沉浸式技術的快速發展,顯示器件對分辨率的需求急劇提升,需逐步趨近人眼視網膜解析極限;同時,動態顯示場景對刷新率的要求及傳統顯示技術的物理局限,共同構成當前顯示領域的核心挑戰。2025年10月22日,瑞典烏普薩拉大學KunliXiong教授團隊在國際頂級期刊《Nature》發表題為“Videoratetunablecolourelectronicpaperwithhumanresolution”(具有人眼分辨率的視頻幀率可調彩色電子紙)的研究成果,以三氧化鎢(WO3)納米盤為核心構建新型反射式彩色電子紙,首次同時實現視頻級刷新率、人眼級分辨率及全彩顯示,為解決傳統顯示技術困境提供創新方案。

2025-10-31

-

激光波長的決定機制與應用特性解析

在現代科技領域,激光的應用已滲透至商業掃描、演藝工程、工業加工、醫療診療等多個場景——超市收銀臺的紅色掃描光束、舞臺表演的綠色激光特效、工業車間的紅外切割射線,雖同屬激光范疇,卻在顏色、功能上存在顯著差異。這一差異的核心根源,在于“激光波長”的不同。本文將系統解析激光波長的本質、決定因素及應用場景,揭示其背后的科學原理。

2025-10-31

-

三維孤子表征難題獲突破:時空色散傅里葉變換技術為鎖模激光器研究開辟新路徑

在激光技術領域,高功率、高穩定性超快光源的研發始終是科研與工業應用的核心目標。時空鎖模光纖激光器因在提升脈沖能量、探索多維非線性動力學方面具備獨特潛力,已成為近年來激光物理與光學工程領域的研究熱點;而其中由橫模與縱模同時鎖定形成的“三維孤子”,更被視為突破傳統單模激光器性能瓶頸的核心研究對象。然而,長期以來,科研界始終面臨一項關鍵難題——如何實現對三維孤子內部單個模式光譜特性的精準、實時表征。近日,華南師范大學、北京郵電大學與暨南大學的聯合研究團隊提出“時空色散傅里葉變換技術”,成功解決這一難題,相關成果已發表于國際權威期刊《Laser&PhotonicsReviews》,為時空鎖模光纖激光器的基礎研究與應用開發提供了全新技術支撐。

2025-10-31

-

光學顯微鏡的“原子困境”終被打破

長期以來,光學顯微鏡面臨一道難以逾越的“尺寸鴻溝”:若將原子比作一粒沙子,光波則如同海洋波浪——由于二者尺寸差異懸殊,光波在傳播時往往會“錯過”原子,導致科學家無法通過傳統光學顯微鏡觀察并解析單個原子。盡管超分辨率技術已突破衍射極限,能呈現分子尺度的特征,但對原子級別的觀測仍束手無策,這一困境直至近日才被MIT團隊的新成果打破。

2025-10-30