激光加工:解鎖激光加工金剛石的奧秘

金剛石因其機(jī)械硬度極高、熱導(dǎo)率優(yōu)異、化學(xué)惰性強(qiáng)、光學(xué)帶隙大等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于制造業(yè)。它用于制造刀具、電子封裝散熱片、高功率激光器上的光學(xué)衍射元件,以及半導(dǎo)體行業(yè)等。然而,金剛石也被稱為“最難加工”的材料之一。目前,主要的金剛石加工方法包括電火花加工、磨料水射流加工、機(jī)械加工和激光加工。在這些方法中,激光加工因其非接觸加工、成本低、工藝簡(jiǎn)單和刻蝕效率高而成為一種制造金剛石微結(jié)構(gòu)的先進(jìn)方法。

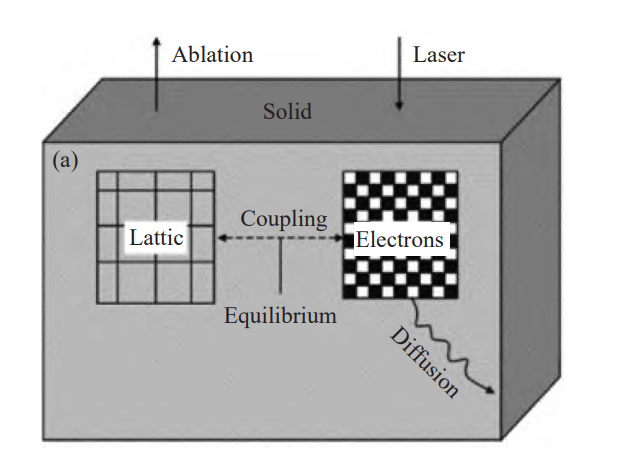

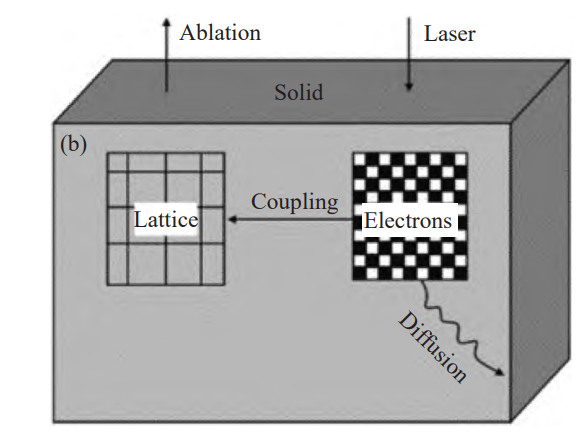

金剛石加工中采用的激光可根據(jù)脈沖長(zhǎng)度與原子晶格碰撞之間的關(guān)系分為“熱加工”和“冷加工”兩類,最典型的是納秒激光和飛秒激光。這兩種激光與電子和晶格的相互作用模式如圖1所示。對(duì)金剛石而言,其電子和空穴的弛豫時(shí)間分別為1.5ps和1.4ps。激光與金剛石的作用導(dǎo)致電子與晶格之間的熱傳遞。對(duì)于脈沖持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的納秒激光而言,其電子所沉積的激光能量在材料受到激光脈沖照射的時(shí)間內(nèi)便傳遞給了晶格,從而導(dǎo)致材料加熱并達(dá)到熱平衡狀態(tài),如圖1(a)所示。這一過程中產(chǎn)生了明顯的熱效應(yīng),因此稱之為“熱加工”。而對(duì)于飛秒激光而言,其激光脈沖寬度小于電子聲子相互作用的時(shí)間尺度,因此電子沉積的激光能量無法傳遞給離子,激光脈沖輻照即告結(jié)束。此時(shí),離子的溫度較低,因此被稱為“冷加工”,見圖1(b)。

圖1激光與電子、晶格相互作用模型。(a)納秒激光

圖1激光與電子、晶格相互作用模型。(b)飛秒激光

通常情況下,納秒激光的燒蝕過程對(duì)樣品具有熱破壞性,其宏觀表現(xiàn)是加工產(chǎn)生較大的熱影響區(qū)。日本慶應(yīng)義塾大學(xué)的

NozomiTakayama將納秒激光加工鉆石產(chǎn)生的缺陷分為四類:開裂、波紋、變形槽道以及碎屑沉積,并對(duì)各種缺陷的產(chǎn)生原因進(jìn)行了詳細(xì)解釋。裂紋是由于加工過程中急劇的溫度變化引起的;波紋則是由于凹槽壁反射激光而產(chǎn)生干涉效應(yīng);凹槽的變形及其與高斯激光的偏差是由于激光誘導(dǎo)等離子體增強(qiáng)吸收所致;而沉積的碎屑主要有兩種類型:圓形的石墨碳顆粒和較小的不規(guī)則金剛石顆粒。

在飛秒激光加工中,激光能量通過光誘導(dǎo)光學(xué)擊穿效應(yīng)作用于激光輻照區(qū)域,導(dǎo)致大量電子離化,從而引起結(jié)構(gòu)和相組成的改變。對(duì)于金剛石而言,這種過程導(dǎo)致了sp3相向sp2相的轉(zhuǎn)變,隨后發(fā)生了照射區(qū)域的材料燒蝕。飛秒脈沖激光能夠在較低的平均功率下產(chǎn)生極高的功率密度(可達(dá)數(shù)GW),這種高功率密度能夠使金剛石晶格中的C-C共價(jià)鍵發(fā)生解離。激光作用下的金剛石-石墨化轉(zhuǎn)變導(dǎo)致碳原子間距增加,降低了態(tài)密度并改變了固體的物理化學(xué)性質(zhì)。由于極短的脈沖持續(xù)時(shí)間,最大程度地減少了熱影響區(qū)的形成可能性,從而以最小的熱損傷精確加工金剛石表面結(jié)構(gòu)。

激光在金剛石材料加工中的應(yīng)用研究主要集中在激光切割、激光打孔、微槽道加工以及激光平整化等領(lǐng)域。隨著金剛石化學(xué)氣相沉積(CVD)技術(shù)的日益成熟,金剛石加工問題逐漸成為金剛石應(yīng)用的主要限制性因素。在這一背景下,激光加工憑借其優(yōu)異的加工性能逐漸成為金剛石加工的主流方法。

通過激光技術(shù),我們能夠更有效地塑造金剛石,解鎖其在制造業(yè)中的巨大潛力,為技術(shù)發(fā)展開辟新的可能性。

聲明:本文章中文字或圖片涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。

參考文獻(xiàn):

[1]葉盛,趙上熳,邢忠福,等.激光技術(shù)在金剛石加工中的研究及應(yīng)用進(jìn)展[J].紅外與激光工程,2024,53(02):44-65.

[2]汪暉,溫秋玲,黃輝,等.飛秒激光加工CVD單晶金剛石的燒蝕特征和機(jī)理研究[J].光子學(xué)報(bào),2023,52(12):51-65.

[3]Takayama N, Yan J.Mechanisms of micro-groove formation onsingle-crystal diamond by a nanosecond pulsed laser[J].JournalofMaterialsProcessingTechnology,2017,243:299-311.

▍最新資訊

-

Nature研究突破:WO3基可調(diào)彩色電子紙攻克顯示技術(shù)瓶頸,像素密度超iPhone15五十倍

隨著虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)等沉浸式技術(shù)的快速發(fā)展,顯示器件對(duì)分辨率的需求急劇提升,需逐步趨近人眼視網(wǎng)膜解析極限;同時(shí),動(dòng)態(tài)顯示場(chǎng)景對(duì)刷新率的要求及傳統(tǒng)顯示技術(shù)的物理局限,共同構(gòu)成當(dāng)前顯示領(lǐng)域的核心挑戰(zhàn)。2025年10月22日,瑞典烏普薩拉大學(xué)KunliXiong教授團(tuán)隊(duì)在國(guó)際頂級(jí)期刊《Nature》發(fā)表題為“Videoratetunablecolourelectronicpaperwithhumanresolution”(具有人眼分辨率的視頻幀率可調(diào)彩色電子紙)的研究成果,以三氧化鎢(WO3)納米盤為核心構(gòu)建新型反射式彩色電子紙,首次同時(shí)實(shí)現(xiàn)視頻級(jí)刷新率、人眼級(jí)分辨率及全彩顯示,為解決傳統(tǒng)顯示技術(shù)困境提供創(chuàng)新方案。

2025-10-31

-

激光波長(zhǎng)的決定機(jī)制與應(yīng)用特性解析

在現(xiàn)代科技領(lǐng)域,激光的應(yīng)用已滲透至商業(yè)掃描、演藝工程、工業(yè)加工、醫(yī)療診療等多個(gè)場(chǎng)景——超市收銀臺(tái)的紅色掃描光束、舞臺(tái)表演的綠色激光特效、工業(yè)車間的紅外切割射線,雖同屬激光范疇,卻在顏色、功能上存在顯著差異。這一差異的核心根源,在于“激光波長(zhǎng)”的不同。本文將系統(tǒng)解析激光波長(zhǎng)的本質(zhì)、決定因素及應(yīng)用場(chǎng)景,揭示其背后的科學(xué)原理。

2025-10-31

-

三維孤子表征難題獲突破:時(shí)空色散傅里葉變換技術(shù)為鎖模激光器研究開辟新路徑

在激光技術(shù)領(lǐng)域,高功率、高穩(wěn)定性超快光源的研發(fā)始終是科研與工業(yè)應(yīng)用的核心目標(biāo)。時(shí)空鎖模光纖激光器因在提升脈沖能量、探索多維非線性動(dòng)力學(xué)方面具備獨(dú)特潛力,已成為近年來激光物理與光學(xué)工程領(lǐng)域的研究熱點(diǎn);而其中由橫模與縱模同時(shí)鎖定形成的“三維孤子”,更被視為突破傳統(tǒng)單模激光器性能瓶頸的核心研究對(duì)象。然而,長(zhǎng)期以來,科研界始終面臨一項(xiàng)關(guān)鍵難題——如何實(shí)現(xiàn)對(duì)三維孤子內(nèi)部單個(gè)模式光譜特性的精準(zhǔn)、實(shí)時(shí)表征。近日,華南師范大學(xué)、北京郵電大學(xué)與暨南大學(xué)的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)提出“時(shí)空色散傅里葉變換技術(shù)”,成功解決這一難題,相關(guān)成果已發(fā)表于國(guó)際權(quán)威期刊《Laser&PhotonicsReviews》,為時(shí)空鎖模光纖激光器的基礎(chǔ)研究與應(yīng)用開發(fā)提供了全新技術(shù)支撐。

2025-10-31

-

光學(xué)顯微鏡的“原子困境”終被打破

長(zhǎng)期以來,光學(xué)顯微鏡面臨一道難以逾越的“尺寸鴻溝”:若將原子比作一粒沙子,光波則如同海洋波浪——由于二者尺寸差異懸殊,光波在傳播時(shí)往往會(huì)“錯(cuò)過”原子,導(dǎo)致科學(xué)家無法通過傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡觀察并解析單個(gè)原子。盡管超分辨率技術(shù)已突破衍射極限,能呈現(xiàn)分子尺度的特征,但對(duì)原子級(jí)別的觀測(cè)仍束手無策,這一困境直至近日才被MIT團(tuán)隊(duì)的新成果打破。

2025-10-30